Cosa prevede la Direttiva Case Green: guida completa per progettisti e tecnici

La Direttiva europea Case Green (EPBD 2024/1275) segna un passaggio decisivo verso la decarbonizzazione del patrimonio edilizio entro il 2050. Approvata nel pacchetto "Fit for 55", impone agli Stati membri di ridurre consumi energetici e sostituire progressivamente i combustibili fossili. Per l'Italia significa una trasformazione del settore edilizio: progettisti, architetti e ingegneri dovranno gestire interventi di riqualificazione energetica più complessi, adeguarsi a nuovi requisiti di classe energetica e rispettare scadenze ravvicinate. Questa guida analizza in modo chiaro cosa prevede la direttiva Case Green, le sue tappe operative e l'impatto su incentivi e pianificazione dei lavori, fornendo ai professionisti le informazioni necessarie per prepararsi.

Cosa sono le "Case Green"

Il termine "Case Green" si riferisce agli edifici che rispondono agli standard definiti dalla Direttiva europea 2024/1275, orientati a ottenere una prestazione energetica altissima e zero emissioni operative. Secondo la direttiva, un edificio può definirsi a emissioni zero (ZEB) quando presenta delle caratteristiche ben precise:

La direttiva distingue inoltre tra edifici ZEB e NZEB (Nearly Zero Energy Buildings o Edifici a energia quasi zero), questi ultimi con fabbisogno molto basso coperto in larga parte da fonti rinnovabili, ma con emissioni ancora presenti, seppur ridotte.

Quadro normativo e obiettivi

La Direttiva Case Green segna la revisione più significativa della normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici dagli ultimi quindici anni. Con questa rifusione della storica EPBD 2010/31/UE, l'Unione Europea introduce obiettivi vincolanti che puntano a un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050 e definisce criteri comuni per migliorare l'efficienza del patrimonio esistente, concentrandosi su tre direttrici principali:

- riduzione progressiva dei consumi di energia primaria;

- sostituzione dei combustibili fossili con fonti rinnovabili;

- armonizzazione degli strumenti di certificazione e pianificazione a livello comunitario.

📌Nota per i professionisti del settore edilizio

Per architetti, ingegneri, geometri e tecnici specializzati, questo significa un cambio di paradigma: le scelte progettuali dovranno integrare fin dall'inizio criteri di riqualificazione profonda, predisposizione agli impianti rinnovabili e conformità alle nuove classi energetiche A‑G.

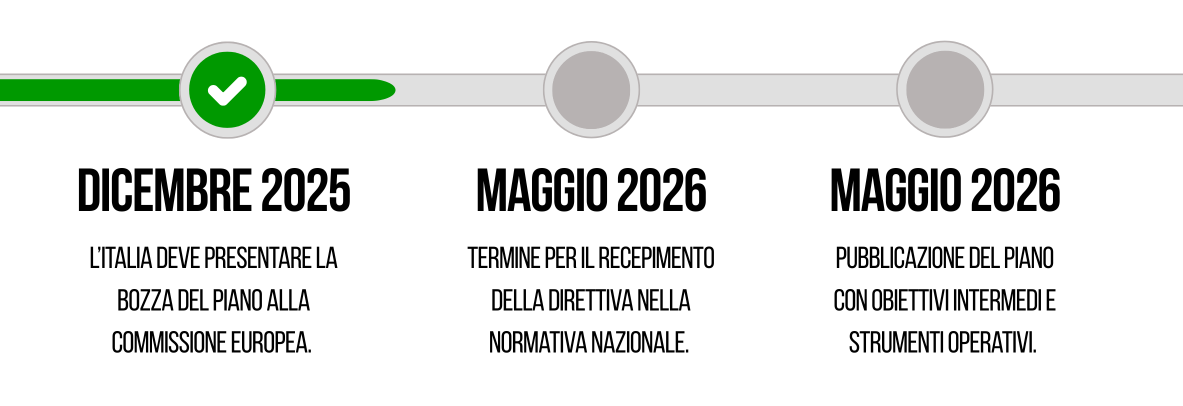

Le Scadenze della Direttiva Case Green

Dopo aver chiarito gli obiettivi generali della Direttiva Case Green, è essenziale comprendere la sequenza temporale con cui le misure diventeranno obbligatorie per i diversi attori del settore edilizio. Le scadenze fissate dall'Unione Europea non sono solo traguardi formali: per progettisti e tecnici rappresentano punti di riferimento concreti per pianificare interventi, aggiornare procedure e anticipare le richieste della committenza.

La direttiva è entrata in vigore il 28 maggio 2024, ma prevede tappe precise per il recepimento e l'attuazione negli Stati membri:

| 31 dicembre 2024 | Sistemi di automazione e controllo negli edifici non residenziali con impianti > 290 kW |

|---|---|

| 1 gennaio 2025 | Stop agli incentivi fiscali per caldaie a combustibili fossili |

| 31 dicembre 2025 | Presentazione della bozza del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici |

| 31 dicembre 2026 | Obbligo di impianti solari su edifici pubblici e non residenziali > 250 m² |

| 1 gennaio 2027 | L'Italia deve definire la tabella di marcia per i limiti di GWP degli edifici nuovi |

| 31 dicembre 2027 | Obbligo di impianti solari su edifici pubblici e non residenziali > 2000 m² (nuovi) e > 500 m² (ristrutturati) |

| 1 gennaio 2028 | Obbligo di edifici pubblici a emissioni zero per nuove costruzioni + calcolo GWP per edifici > 1000 m² |

| 31 dicembre 2029 | Impianti solari obbligatori su nuovi edifici residenziali e parcheggi coperti adiacenti |

| 1 gennaio 2030 | Obbligo di edifici a emissioni zero per tutte le nuove costruzioni |

| 31 dicembre 2030 | Riduzione del 16% dei consumi medi degli edifici rispetto al 2020 + impianti solari su edifici pubblici > 250 m² |

| 1 gennaio 2033 | Riduzione del 26% dei consumi medi per edifici non residenziali rispetto al 2020 |

| 31 dicembre 2035 | Riduzione del 20-22% dei consumi medi di energia primaria per il parco residenziale |

| 1 gennaio 2040 | Stop definitivo all'installazione di caldaie a gas |

| 2050 | Decarbonizzazione totale del parco immobiliare europeo (neutralità climatica) |

Novità e strumenti operativi della Direttiva Case Green

La Direttiva Case Green introduce novità significative che ridefiniscono il modo di progettare e gestire gli edifici in Europa. Oltre agli obiettivi di lungo termine, il testo stabilisce standard minimi di prestazione energetica per gli edifici esistenti e delinea strumenti innovativi per facilitare il percorso di riqualificazione. Ecco quali sono i pricipali:

1. Standard minimi di prestazione energetica (MEPS)

La Direttiva Case Green introduce per la prima volta i Minimum Energy Performance Standards (MEPS), fissando soglie di efficienza vincolanti per gli edifici che obbligheranno a un progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio esistente.

- Edifici non residenziali: entro il 2030 dovrà essere riqualificato almeno il 16% degli immobili con le prestazioni peggiori, percentuale che salirà al 26% entro il 2033.

- Edifici residenziali: il consumo medio di energia primaria dovrà diminuire del 16% entro il 2030 e del 20‑22% entro il 2035, con almeno il 55% di questo risparmio ottenuto dagli edifici oggi classificati in classe G.

Per i progettisti e i tecnici questo comporta un cambio di approccio: sarà necessario pianificare interventi profondi e mirati per raggiungere salti di classe significativi, superando le riqualificazioni parziali che non sarebbero più conformi alle nuove regole.

2. Passaporti di ristrutturazione

Tra le novità più interessanti spiccano i Passaporti di Ristrutturazione, documenti digitali che definiscono una roadmap personalizzata di interventi per portare un edificio verso lo standard "a emissioni zero". Questi passaporti, redatti da professionisti qualificati, indicano in quale ordine eseguire i lavori, quali benefici energetici aspettarsi da ciascuna fase e come integrare l'intervento con eventuali incentivi disponibili. La logica è quella della deep renovation per fasi, che consente di pianificare interventi complessi anche in contesti con vincoli economici o tecnici. L'adozione e le modalità operative dei passaporti saranno definite in fase di recepimento nazionale, ma fin d'ora rappresentano una nuova opportunità professionale per architetti, ingegneri e geometri che vogliano proporre progetti coerenti con le strategie europee di lungo periodo.

3. Nuove Classi Energetiche

Novità importanti anche per le classi energetiche degli edifici. La direttiva punta a sostituire le attuali scale nazionali con una classificazione unificata europea:

- la classe A sarà riservata agli edifici a emissioni zero (ZEB);

- la classe G comprenderà il 15% degli immobili con le peggiori prestazioni del parco edilizio di ciascun Paese;

- le altre classi saranno distribuite proporzionalmente, offrendo un sistema leggibile e confrontabile in tutta l'UE.

Questa armonizzazione incide direttamente sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE): i progettisti dovranno aggiornare criteri di calcolo, strumenti software e modalità di comunicazione ai clienti.

📌Nota terminologica - APE vs EPC

Nella Direttiva Case Green si parla di EPC (Energy Performance Certificate), ma in Italia siamo abituati al termine APE (Attestato di Prestazione Energetica). Si tratta dello stesso documento: la differenza è che l'EPC segue criteri armonizzati europei e una scala unica A‑G, mentre l'APE italiano utilizza oggi la scala A4‑G e parametri nazionali. Con il recepimento della direttiva, l'APE sarà allineato all'EPC, adottando la nuova classificazione e diventando pienamente comparabile a livello europeo.

4. L'introduzione dello Smart Readiness Indicator

Un'altra importante novità è l'introduzione di un regime facoltativo nell'unione europea, in parallelo ad un nuovo indicatore e ad una nuova metodologia per valutare la Smart Readiness degli edifici, ovvero la predisposizione delle case a diventare "smart home", adottando sistemi domotici e tecnologie intelligenti per migliorare le loro prestazioni.

Gli aspetti di cui lo Smart Readiness Indicator terrà conto sono:

- Comfort;

- Efficienza energetica;

- Flessibilità dei consumi;

- Interoperabilità degli impianti;

- Connettività.

5. Infrastrutture per la mobilità sostenibile

Le nuove disposizioni riguardanti la mobilità sostenibile mirano a promuovere l'adozione di pratiche eco-friendly negli edifici non residenziali e residenziali, sia di nuova costruzione che oggetto di ristrutturazioni significative.

Per gli edifici Edifici Non Residenziali le pratiche da adottare saranno:

| Punti di Ricarica | Gli edifici non residenziali con più di cinque posti auto devono garantire almeno un punto di ricarica per ogni cinque posti auto. In particolare gli edifici non residenziali con più di venti posti auto devono installare almeno un punto di ricarica per ogni dieci posti auto entro il 1° gennaio 2027. |

|---|---|

| Pre-Cablaggio | Deve essere installato il pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e condotti per i rimanenti posti auto, consentendo così l'installazione futura di punti di ricarica per veicoli elettrici e altri mezzi a due ruote elettrici. |

| Parcheggio per Biciclette | È richiesto uno spazio per il parcheggio delle biciclette che rappresenti almeno il 15% della capacità media o il 10% della capacità totale degli utenti, considerando anche le biciclette di dimensioni non standard. |

Per quanto riguarda gli Edifici Residenziali le disposizioni prevedono:

| Punti di Ricarica | È richiesta l'installazione di almeno un punto di ricarica per i nuovi edifici residenziali. |

|---|---|

| Pre-Cablaggio | Dev'essere predisposto il pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e condotti per i restanti posti auto, consentendo l'installazione futura di punti di ricarica elettrici. |

| Parcheggio per Biciclette | Devono essere previsti almeno due spazi per il parcheggio delle biciclette per ogni unità abitativa. |

6. Stop agli incentivi per caldaie fossili

La direttiva propone una strategia per ridurre progressivamente l'impiego delle caldaie alimentate da combustibili fossili, a partire dal 1° gennaio 2025, infatti, sarà necessario sospendere i sussidi per l'installazione di caldaie autonome che utilizzano combustibili fossili. Spetta agli Stati membri elaborare piani dettagliati per l'eliminazione progressiva dell'uso dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, con l'obiettivo finale di eliminare completamente le caldaie alimentate da tali combustibili entro il 2040.

Gli unici immobili esclusi dall'applicazione di questa strategia sono:

- Edifici vincolati e protetti.

- Immobili storici.

- Edifici temporanei.

- Chiese.

- Abitazioni indipendenti con una superficie inferiore a 50 mq.

- Case vacanza, ossia seconde case occupate per meno di 4 mesi all'anno.

È prevista anche la possibilità di esentare l'edilizia sociale pubblica nel caso in cui i lavori di riqualificazione comportino un aumento sproporzionato degli affitti rispetto al risparmio ottenibile sulle bollette energetiche.

Piani Nazionali di Ristrutturazione degli Edifici (NBRPs)

Ogni Stato membro sarà tenuto a redigere un Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici (NBRP), lo strumento che tradurrà gli obiettivi europei in azioni concrete a livello nazionale. Questo documento avrà un impatto diretto su chi progetta e gestisce interventi edilizi, perché definirà priorità, criteri tecnici e strumenti finanziari per il raggiungimento degli standard minimi di prestazione energetica. In Italia l'approvazione del piano sarà scandito da un iter ben preciso che dovrà concludersi entro il 2026.

Il piano dovrà includere:

- analisi del patrimonio edilizio nazionale (distribuzione per classi energetiche, stato di conservazione e potenzialità di riqualificazione);

- obiettivi di riduzione dei consumi e delle emissioni con target al 2030, 2035 e 2040;

- misure di supporto finanziario e incentivi per famiglie, condomini e imprese;

- strategie per affrontare la povertà energetica e garantire accesso equo agli interventi di efficientamento.

Una novità rilevante è l'obbligo di coinvolgere cittadini e professionisti nella definizione del piano: verranno organizzate consultazioni pubbliche e tavoli tecnici che offriranno ai progettisti la possibilità di influenzare direttamente i criteri nazionali.

L'ENEA avrà un ruolo centrale sia nell'elaborazione dei dati energetici sia nella predisposizione di linee guida e strumenti tecnici (checklist, calcoli standardizzati, piattaforme di monitoraggio) utili per la fase operativa.

Incentivi e bonus per la transizione "Case Green"

La Direttiva Case Green non introduce direttamente nuovi incentivi, ma obbliga gli Stati membri a prevedere misure di sostegno economico per facilitare l'adeguamento agli standard minimi e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. In Italia, questo significa che gli strumenti già esistenti — come Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni e Superbonus rimodulato — dovranno essere progressivamente allineati ai requisiti della direttiva e, in prospettiva, affiancati da nuovi meccanismi più mirati.

Al centro della strategia ci sarà la priorità verso:

- interventi che garantiscono i maggiori risparmi energetici (come cappotti termici, sostituzione impianti e integrazione di rinnovabili);

- supporto alle famiglie vulnerabili e ai condomini più difficili da riqualificare, tramite contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati;

- valorizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, che potranno contribuire a coprire i fabbisogni energetici degli edifici "green".

Un altro aspetto cruciale riguarda la domanda "chi paga?": la direttiva lascia agli Stati membri la libertà di decidere la ripartizione dei costi tra privati, fondi pubblici nazionali e risorse europee (ad esempio PNRR o nuovi fondi per l'efficienza energetica). Per i progettisti sarà quindi essenziale monitorare gli aggiornamenti normativi e consigliare ai clienti la combinazione di bonus e agevolazioni più vantaggiosa nel momento in cui si pianificano i lavori.

Esclusioni e deroghe

Non tutti gli edifici saranno soggetti agli obblighi previsti dalla Direttiva Case Green. La normativa europea prevede infatti alcune eccezioni, lasciando agli Stati membri la possibilità di definire ulteriori deroghe in sede di recepimento.

Sono esclusi in via generale:

- Edifici storici o sottoposti a vincolo di tutela culturale e paesaggistica, dove interventi invasivi potrebbero compromettere il valore del bene;

- Edifici adibiti a luoghi di culto;

- immobili di dimensioni ridotte, generalmente sotto i 50 m² di superficie utile;

- alcuni fabbricati temporanei o non residenziali di uso limitato (da definire nel dettaglio dal recepimento nazionale).

Possono inoltre essere previste deroghe parziali o temporanee per:

- Edilizia sociale e abitazioni occupate da famiglie in condizioni di vulnerabilità economica, per le quali l'applicazione immediata degli standard minimi sarebbe insostenibile.

- Seconde case non utilizzate per la locazione o a uso saltuario, che potrebbero essere escluse da alcune tempistiche di adeguamento.

Cosa cambia per i progettisti?

L'attuazione della Direttiva Case Green avrà un impatto diretto sul lavoro quotidiano di architetti, ingegneri e geometri, in particolare su chi opera in contesti condominiali. Le nuove regole non si limitano a definire obiettivi energetici, ma introducono procedure e strumenti che richiederanno un aggiornamento continuo delle competenze tecniche e gestionali.

I progettisti dovranno integrare fin dalle prime fasi di analisi:

- la verifica delle nuove classi energetiche e degli standard minimi (MEPS) per ogni edificio;

- la pianificazione per fasi, sfruttando strumenti come i passaporti di ristrutturazione per proporre soluzioni scalabili e sostenibili;

- il coordinamento con amministratori di condominio e imprese per programmare i lavori in linea con le scadenze previste.

Un aspetto cruciale sarà la gestione della comunicazione con i committenti: spiegare in modo chiaro perché alcuni interventi diventano obbligatori, quali incentivi sono disponibili e come le scadenze impatteranno sul valore e sulla conformità dell'immobile. Per i contesti condomini, queste modifiche si tradurranno in nuove decisioni assembleari e nella necessità di approvare piani di intervento complessi. I professionisti avranno un ruolo di supporto fondamentale per guidare i processi decisionali e ottimizzare i tempi di realizzazione.

Perché la formazione professionale è centrale

La Direttiva Case Green non si limita a introdurre nuovi standard tecnici: richiede una evoluzione delle competenze di chi progetta, dirige e gestisce gli interventi di riqualificazione. L'adeguamento alle nuove classi energetiche, l'uso di strumenti come i passaporti di ristrutturazione e la pianificazione per fasi impongono ai professionisti di restare aggiornati non solo sul piano normativo, ma anche su quello tecnologico e operativo.

Investire in formazione significa:

- Comprendere come anticipare le scadenze e proporre soluzioni progettuali già conformi ai requisiti futuri.

- Saper integrare mobilità sostenibile, impianti solari e automazione in progetti di riqualificazione complessi.

- Offrire ai clienti un supporto strategico nell'accesso a incentivi e nella gestione delle pratiche condominiali.

La formazione continua rappresenta quindi un vantaggio competitivo per i progettisti: permette di posizionarsi come figure di riferimento nella transizione energetica e di accompagnare i committenti in scelte consapevoli e sostenibili.

-[92x92].png) Corso CTU e CTP: operazioni peritali in tribunale

Corso CTU e CTP: operazioni peritali in tribunale

Corso Cyber Security

Corso Cyber Security

Corso Gestione delle Gare d'Appalto

Corso Gestione delle Gare d'Appalto

Corso Docfa 4.00.5: Gestione delle pratiche catastali

Corso Docfa 4.00.5: Gestione delle pratiche catastali

Corso Titoli Autorizzativi In Edilizia

Corso Titoli Autorizzativi In Edilizia